初詣、元日に行かなくてもいいって知ってましたか?

初詣はいつまでに行けばいいか、正式なルールをご存知でしょうか?

- 「初詣は三が日中に行けばいいんだ」とか、

- 「1月7日までにいけばいいんだ」とか、

- 「うちの地域では1月15日までならセーフだけど?」とか、

正式な伝統ルールなのか、ずぼらの後付けの言い訳なのかもわからない説も多数ありますよね。

ちなみに我が家は「1月7日までOKルール」を適用しています。冬休み中の空いてる日に、家族でいけるから。結局は各家庭の都合によりますよね。

初詣はいつまでに行けばいい?

まず、初詣にいつまでに行けばいいかの解答は「いつでもいい」です。

地域によって日にちが決まっているところもあるため、家の近くの神社に確認すると、その地域の定例を知ることができるでしょう。

ちなみに初詣に人気の大きな神社の近くに住んでいる家庭では、「三が日は外に出られない…渋滞だから!」ってことが多いですよね。

我が家もそうなんです。だいたい元日~1月5日までは車で出かけられないんですTT6日、7日はまぁまぁの渋滞緩和。

そのことからも、みんな三が日や1月5日、7日以内に初詣をする人が多いことがわかります。また、地域によっては「初詣は松の内に行けばいい」というところも多いみたい。

…松の内ってなに?

と思った方(わたしもw)、以下にお正月の伝統的な言葉「松の内」について調べたのでご覧くださいね…。

松の内って?

松の内とは、お正月飾りの「門松」を飾っている期間のことです。

門松…松だから、「松の内」。

松の内は1月15日までが一般的。15日に、年神様が、山に戻られます。その後1月20日に、鏡開きをして、お正月行事を締めるわけです。つまり、初詣は元日~1月15日(松の内)までに行くのがGOOD!

我が家の「初詣は1月7日までルール」は…セーフ!

では1月15日を過ぎるとどうなるか…それ以降はもう、初詣はやってないの?

用事や旅行・病気などで1月15日までに初詣できなかった方のために、調べてみました!

初詣はいつまでやってる?

初詣は、神社が催すイベントごとなどではなく、人々が行う一般行事です。そのため、神社が「初詣は何日まで!」と制限することはありません。極端な話、2月でも3月でも、その年に始めて神様に詣でるのであれば、そのときが「初詣」なのです。

では次に、初詣の時間帯のほうの「いつまで?」にお答えしていきます!

初詣は何時まで?

初詣は何時までにいけばいいか。それはやはり個人によります。

初詣の開運のおすすめは「二年参り」です。

大晦日から元日にかけてのお参りは、「二年参り」と言われ、より功徳が積もる開運の初詣方法なのです!そのため、多くの人が大晦日の夜23時頃に神社に行き、初詣をします。

元日だけはその人の群れのピークは深夜3時ごろまで続きます。有名どころの明治神宮などだと、お参りをするのに1~3時間待つのは当然…。帰る頃には子どもぐったりですね…。

寒いしぐずるし、子連れで2年参りは本当にやめたほうがいいです。

神社は何時まで空いている?

そもそも初詣のために神社を訪れても、空いているかどうか不安って人も多いですよね。明治神宮を例に挙げると、通常であれば18:00にはしまってしまいます。

そこで、初詣の日やお正月シーズンに、明治神宮が何時まで空いているかを調べてみました。

| 開門 | 閉門 | |

| 大晦日 | 6:40 | 0:00 |

| 元日 | 0:00 | 19:00 |

| 2日 | 6:40 | 18:30 |

| 3日 | 6:40 | 18:30 |

| 4日 | 6:40 | 18:00 |

参照元:明治神宮公式HP

普段は18:00までの営業だけど、三が日は特別です。特に、大晦日から元日にかけては終日営業。

明治神宮混雑時間

ついでに明治神宮の、初詣の混雑時間について調べてみました。

- 大晦日~元日3:00⇒混雑

- 元日3:00~5:00⇒ちょっと空いてる

- 元日5:00~18:00⇒混雑

- 元日18:00~19:00⇒ちょっと空いてる

- 2日6:40~16:00⇒混雑

- 2日16:00~18:30⇒ちょっと空いてる

- 3日6:40~15:00⇒混雑

- 3日15:00~18:30⇒ちょっと空いてる

毎年こんな感じでした。1月2日か3日の夕方が一番狙い目だと思うのだけど、偶然その時間狙いの人が多いと、夕方でも30分待ちということもあります。

日本で一番、初詣の参拝客が多いといわれている明治神宮。そのため、明治神宮の混雑時間帯は、そのまま全国の神社の初詣の混雑時間の参考になると思いますよ!

- そもそも初詣ってなに?

- 何のために行くの?

という方のために、お次は初詣の由来についても調べてみたので、以下をご覧ください。

初詣の意味と由来!なんでいくの?いつから?

初詣の意味は?

意味は?ってそんなの、新しい年がいい年でありますようにって祈願するに決まってるじゃないですか。

と、思っていたけど、願い事は人それぞれですよね。

昔は初詣は「豊作」の祈願が一般的だったようです。

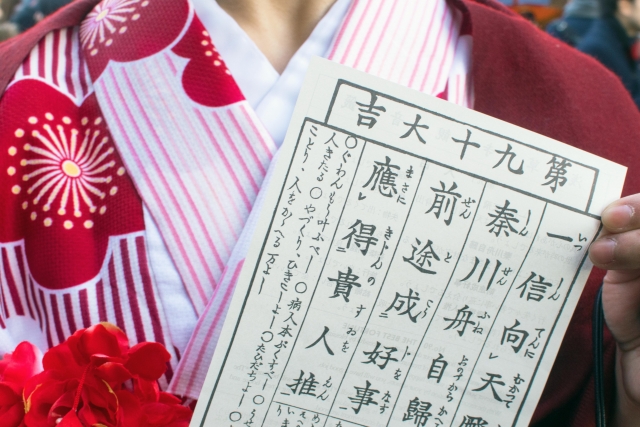

家内安全・交通祈願、今ならば合格祈願・恋愛成就など、祈願内容に併せて、ご利益のあるといわれているパワースポットの神社を選ぶ人も多数。家の近くの土地神様や、氏神様以外に詣でるのが最も一般的と考えられています。

初詣の由来は?

初詣は、江戸時代までは「元旦詣」と言われ、文字通り元日に行うものでした!

もともと日本には「年籠り」という風習があり、一家の家長が新しい年の豊作や家内安全のために、氏神の社に籠もって祈願していたのです。それも、大晦日~元日にかけて、です。行事の簡略化は時代とともに進み、江戸時代には「元旦詣」に変化。

昔は一晩祈っていたのか!現代では、ずぼらな私などは「1月7日までに行けばいいや~」となっています。昔の家長さん、なんかごめんなさい…。

- 古来「年籠り」:一家の家長が大晦日~元日まで神社の社に籠もって祈願

- 江戸時代「元旦詣」:元旦の朝に詣でる

- 現代「松の内」:1月15日までに詣でる

この中の、江戸時代に始まった元旦詣のときに、実はもう一つ、初詣の大切なルールが伴っていたのをご存知ですか?

それは「恵方参り」というもの。

恵方参りとは?

詣でる神社が「氏神様」や「土地神様」ではなく、その年の「恵方の方角」の神社に詣でるというものです。毎年、縁起のいい方角に年神様がこられるため、そちらの方角の神社に詣でるということ。恵方巻に似てますね、なんだか。

コレ知らなかったけど、こんなこと聞いちゃったら、今年からこうしたくなっちゃう!って人も多そうですよね笑

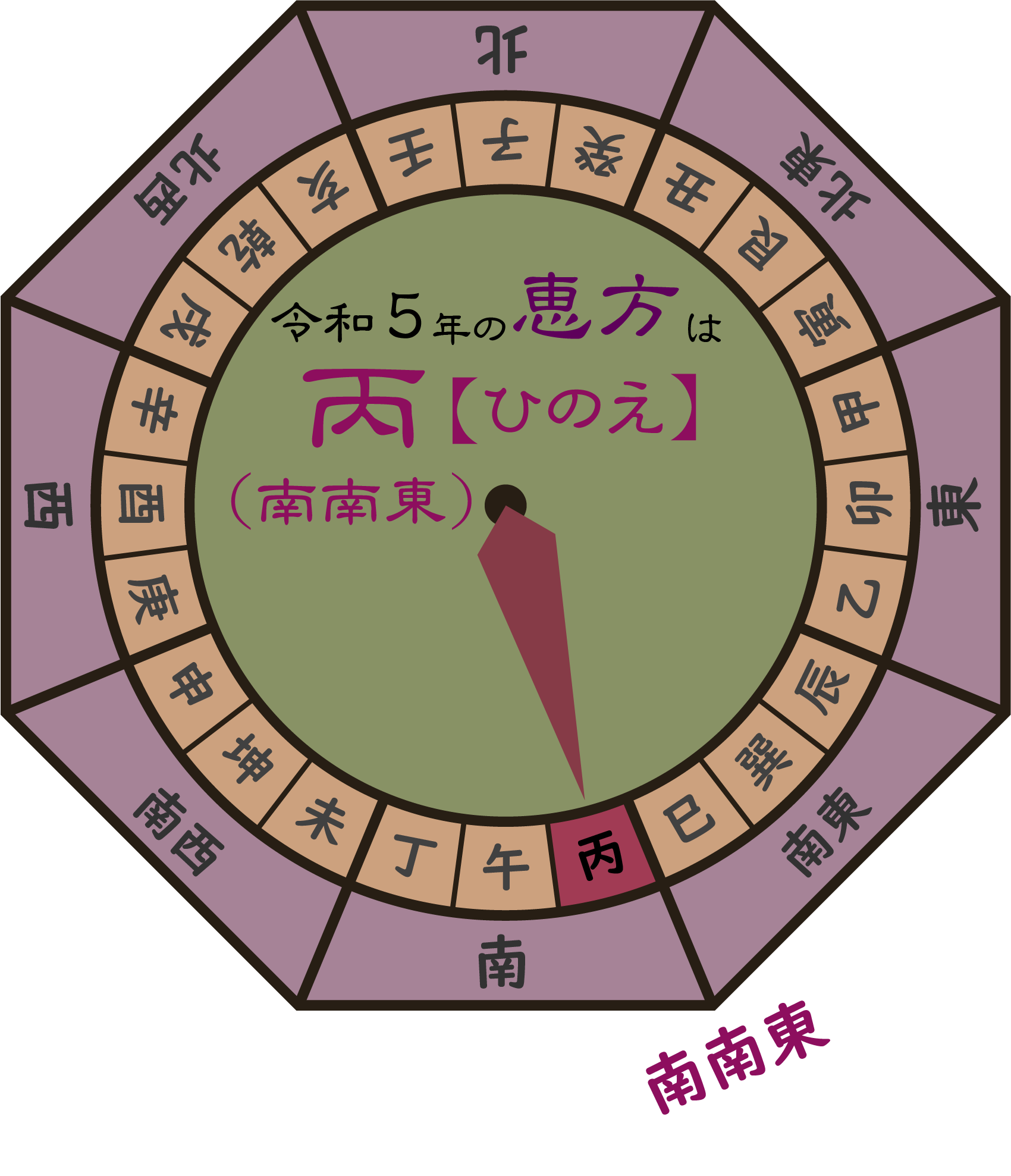

というわけで、2023年の恵方の方角について調べてみました!

2023年の恵方の方角!

2023年の恵方の方角は、南南東のやや南です。

やや南、ってw

2023年は、家から恵方の方角の神社に初詣をすると、いつもと違ったご利益があるかもしれませんよ。

最後に初詣のときの参拝ルールについてお伝えしていきますね!

初詣の参拝ルール

- 鳥居をくぐったあと、道の真ん中を通らず端を歩く(真ん中は神様の道だから)

- 初詣のあとは、神様から頂いたご利益を家に持ち帰るために、寄り道せずにまっすぐ帰る!

一般的に知られているものの、ついつい忘れる人も多いんですよね。

そもそも元日のお参りは大行列。行列のまま進むと、道の真ん中がルートになっていたりするのだけど…アレはいいのかしら?w

お次は参拝の手順です。神様の前に行ったら、以下の手順で詣でましょう。

- 軽く頭を下げる

- 鈴を2~3回鳴らす

- 賽銭を入れる

- 深く2回お辞儀をする(二礼)

- 2回拍手をする(二拍手)

- 合掌して祈願

- 深くお辞儀を1回する(一礼)

年の初めの年神様へのご挨拶です。手順にならって、きちんとご挨拶して、よい1年を始めてくださいね。

初詣のまとめ!

- 初詣は、はっきりいって「いつまででもいい」ですが、一般的には「松の内」の1月15日までに行くといわれている。

- 関東では1月7日までに行くことが定説。

- 初詣は大晦日の23時~元日3:00が最もご利益があるお参り時間。

- 正月はいつもよりも営業時間を長めにしている神社が多いが、1月4日からは通常営業のところがほとんどである。

- 1月2日や1月3日の夕方16:00頃が、空いていてねらい目の初詣タイムである。

- 混雑していると、2~3時間並ぶこともある。

- 江戸時代に一般的であった「恵方参り」とは、その年の恵方の方角の神社に初詣するというもの。

- 2019年の恵方の方角は東北東のやや東よりの甲の方角である。

- 参拝ルールや手順をなぞってから、初詣に出かけよう!

初詣は、1月の何日までに行けばいいの?という疑問から、広がって、初詣に関する色々な方向へと話が飛んでしまいました。

日本に古くから伝わる伝統行事の中でも、一番重要で、一番伝えていきたいことなのに、ほとんど知らずに生きてきた自分にびっくりですよ。

コレを機に、今年からは土地神様だけでなく、恵方の方角の神社も詣でたいなって思います。家族みんなが健康で幸せでありますように、って。

以下の記事もご覧ください。